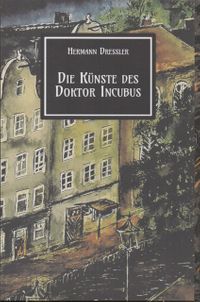

Hermann Dreßler: »Die Künste des Doktor Incubus. Ein phantastischer Roman«

Herausgegeben von Lars Dangel. Illustriert von Angelika Pillous. Neustadt in Sachsen: Dunkelgestirn 2020, 190 Seiten

GASTBEITRAG VON FRANZ ROTTENSTEINER

Graphisch ist an dem Buch nichts auszusetzen; es ist handwerklich sauber gestaltet, angenehm zu lesen, auf gutem Papier gedruckt, interessant illustriert und hat sogar einen Schuber. Der Text ist eine Entdeckung Dangels, der Roman erschien zuvor in Die Buchgemeinde, Heft 1–6, Berlin 1924 und war unbekannt. Dangel hat sich auch die Mühe gemacht, den zahlreichen Broschüren und Zeitschriftenbeiträgen des Autors nachzuspüren. Weit ist er dabei nicht gekommen, was das Phantastische bei Dreßler angeht, auch weil der Autor anscheinend bemüht war, bewusst Verwirrung zu stiften. In Kürschners Deutschem Literatur-Kalender liefert Dreßler zum Teil bewusst falsche Angaben zu Erscheinungsdaten und Auflagenhöhen, die in einigen Fällen anscheinend maßlos übertrieben zu sein scheinen. Viele Publikationen sind verschollen, man weiß nicht, ob sie überhaupt je erschienen sind oder welchem Genre sie zuzuordnen sind. Auch Dangel lagen manche Texte nicht vor, so dass er nicht sagen kann, ob es sich um Phantastik oder etwas anderes handelt. Hermann Dreßler wurde 1882 in Leipzig als Sohn eines Oberlehrers geboren und war 1902 selbst Hilfslehrer. Nach einer Lücke von zehn Jahren, in denen er vielleicht in Österreich lebte, tritt er wieder als Lehrer in Chemnitz in Erscheinung und brachte er es bis zum Schulleiter, gab im Kürschner 1937/38 jedoch bekannt, dass er diese Schulleitertätigkeit aufgebe oder aufgeben müsse; er war für das Feuilleton ungenannter Blätter tätig. Dangel hat nicht herausgebracht, aus welchem Grund er seine Schulleiterstelle aufgab (aufgeben musste). Dreßler starb am 2. September 1955 in Karl-Marx-Stadt (Chemnitz). Aus diesen dürftigen Angaben ist ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen seiner beruflichen Position als Lehrer und seiner schriftstellerischen Tätigkeit erkennbar. Dreßlers bekannteste literarische Schöpfung ist nämlich eine Detektivroman-Reihe Till Marks Abenteuer mit teilweise phantastischem Einschlag, die man als Groschenhefte reinsten Wassers bezeichnen muss. Von seinen phantastischen Texten ist »Mondvögel« am bekanntesten (und interessantesten), die Titelgeschichte eines Sammelbandes von 1919. In Anbetracht des steten Kampfes in den Schulen gegen die »Schundliteratur«, der von der Kaiserzeit auch nach dem Dritten Reich noch keinen Abschluss fand, kann seine schriftstellerische Tätigkeit seinem Ruf und seiner Karriere als Lehrer nicht eben förderlich gewesen sein, ohne dass Dangel diesem Aspekt nachginge. Dreßler ist einer jener Autoren, die im unmittelbaren Gefolge des Ersten Weltkrieges eine Fülle sensationeller Stoffe in grellster Weise abhandelten, ein Produkt der Zwanziger Jahre, veröffentlicht in kurzlebigen Sensationsverlagen, und als belletristische Erzähler, als sie diesen Markt verloren, verstummten. Eine Neuschreibung der Geschichte der deutschen phantastischen Literatur wird auch dieser Roman nicht erfordern.

Der Held des Romans Eduard Ruysbroek ist ein Student, der an der Schwelle großer Entdeckungen steht, die ihm Ruhm und großen Reichtum bringen sollen, wegen seiner Armut von der Welt verkannt und missachtet. Er kommt als Mieter in ein sonderbares altes Gebäude in Amsterdam, wo ein merkwürdiges Männchen, der über geheimnisvolle Kräfte und ein umfassendes Wissen verfügen scheint, sein Nachbar ist. Er freundet sich mit ihm an, der Dr. Incubus korrigiert die Fehler in seinen Überlegungen, und er bringt ihm bei, wie er sein Spiegelbild in einen körperlichen Doppelgänger verwandeln kann. Beide sind jedoch mit dem Fehler behaftet, dass sie kein Spiegelbild hervorbringen, was in jener von Zauberfurcht geplagten, abergläubischen Vergangenheit als Verbindung mit dem Teufel ausgelegt werden könnte. Abgesehen von seinem Ringen um wissenschaftliche Anerkennung, hat Ruysbroek ein weiteres Problem: er hat von seinem Fenster aus ein schönes Mädchen gesehen, und sich auf der Stelle in sie verliebt. Und sie, aufblickend, sich in ihn. Sie ist jedoch die Tochter des reichen und mächtigen Staatsrichters van Termoulen, der für seine Lebensumstände nur Verachtung übrighat. Doktor Incubus soll erneut helfen, Termoulen soll anscheinend verzaubert werden, der Verbindung zuzustimmen, wozu eine Haarsträhne des Richters erforderlich ist. Das Spiegelbild des Studenten wird ausgeschickt, dem schlafenden Richter eine Haarlocke zu stehlen, wird aber mit dem Messer in der Hand ertappt und als Mörder in den Kerker geworfen. Dort besucht ihn das Mädchen sogar, ungeachtet des Skandals, der entstehen könnte, obwohl sie auch den anderen Ruysbroek kennengelernt hat, der inzwischen eine Professur und großen Reichtum mit einer von ihm erfundenen Art Photographie erlangt hat. Das Spiegelbild wird schließlich hingerichtet, aber es gibt keinen blutigen Leichnam, nur leere Kleider. Ruysbroek verspürt den Schlag am Hals, ist aber wieder ganz, mit seinem Spiegelbild vereint, und der Verbindung mit dem geliebten Mädchen steht nun nichts mehr im Wege. Im Grunde ist das eine sehr einfache, sehr kitschige Geschichte von unverdienten Belohnungen, die ohne eigene Mühe und ohne viel Seelenqual erreicht werden. Dangel verweist auf vorhergehende Geschichten von Doppelgängern und Spiegelbildern, die Dreßler beeinflusst haben könnten, von Poe, E.T.A. Hoffmann, Adelbert von Chamisso Peter Schlemihl, Paul Felners Roman Der Schattenmensch (1918) und vor allem Hanns Heinz Ewers und Wegeners Film Der Student von Prag. An schlichter Erzählführung und kitschiger Romantik ist Die Künste des Doktor Incubus kaum zu überbieten.

Dangel neigt dazu, einzelne Recherche-Schritte in unnötiger Ausführlichkeit darzulegen, aber unangenehm fällt vor allem die Tendenz auf, andere Bibliographen, die er als Konkurrenten betrachtet, herunterzumachen, was sich schon in der Wahl der Kapitelüberschriften äußert, wenn er von einer »enthüllenden Biographie« spricht oder vom »sonderbaren Umgang« mit dem Werk des Autors. Was ist etwa sonderbar daran, wenn Mirko Schädel in seiner Bibliographie der deutschen Kriminalliteratur bei einigen Einträgen hinsichtlich der Seitenzahlen nur raten kann? Er bemäkelt das Verhalten bei der Ablieferung von gesetzlichen Exemplaren der Leute, die früher etwas von Dreßler veröffentlicht haben und hält sich die »gewonnene Rechtssicherheit« im Falle Dreßler zugute, weil er das Todesdatum (2. September 1955) herausgefunden hat. Daraus folgt aber, dass vorliegende Publikation ein Raubdruck ist, denn wenn Dreßlers Frau und einzige Tochter zwar ebenfalls tot sind, könnte es doch noch andere Erben geben. Robert N. Bloch, der einige Erzählungen Dreßlers fälschlich als phantastisch listet, wirft er eine vorsätzliche Verfälschung vor (S. 170) und legt mit der Bemerkung noch eine drauf, dass dieser aufgrund der »Seltenheit vieler Werke« kaum eine Entlarvung befürchten müsse.

Mit Bloch legt er sich auch wegen dessen Nachdrucks der Novelle »Im Banne des Grauens« und dessen Interpretation der Geschichte Dreßlers an, die 1925 in Der bunte Welt-Kalender erschien. Bloch bezeichnete die Dreßler-Novelle in einem privaten Nachdruck als Vorläufer von John W. Campbells SF-Horrorgeschichte »The Thing from Another World«, erschienen unter dem Pseudonym Don A. Stuart in Astounding Science Fiction, August 1938). Nun stimmt es wohl, dass der Film so heißt, die Novelle aber »Who Goes There?« (in der ersten deutschen Übersetzung in der Gotthard-Günther-Anthologie Überwindung von Raum und Zeit [1952] »Wer da?«, in der Weiß-Taschenbuchausgabe einiger Erzählungen Campbells, 1958, jedoch »Das Ding aus einer anderen Welt«. Dangel geht weiter und spekuliert, dass es einen direkten Einfluss geben könnte, weil Campbell die Dreßler-Geschichte vielleicht selbst las oder erzählt bekam, weil der Steinbrenner Verlag des Kalenders auch in New York ansässig gewesen sei und dort viele Deutsch-Amerikaner lebten. Ein Mit-Verlagsort New York mag aber auch bloße Angeberei gewesen sein. Ein Einfluss auf Campbell ist allerdings extrem unwahrscheinlich und eine gewagte Vermutung. Dass Campbell eine obskure Geschichte in einem obskuren deutsch-amerikanischen Kalender gekannt haben sollte, ist eine Spekulation der Art, für die Sam Moskowitz berüchtigt war, der bei jeder zufälligen Ähnlichkeit sogleich einen »Einfluss« behauptete. Allerdings kann außer den Betreffenden ja meist niemand wissen, was sie tatsächlich gelesen haben und was sie beeinflusst hat. Bekannt ist indes die auch von Lovecraft gelobte, schön unheimliche Geschichte »In Amundsen’s Tent« von John Martin Leahy, die im Januar 1928 in Weird Tales erschien, 1935 noch einmal dort und seitdem mehrmals nachgedruckt wurde und auch im Internet zu finden ist. Darin begegnen Antarktisforscher einem mörderischen Wesen, möglicherweise aus dem Weltraum, das nie richtig gesehen, sondern nur angedeutet wird. Dreßler hat es mit abgerissenen Köpfen. Auch die Geschichte Leahys beginnt mit dem aufgefundenen Kopf eines Polarforschers. In der Geschichte gibt es auch eine Stelle, die auf einen Gestaltwandler hindeuten könnte: »Bodies are merely the load fitting of intelligence to particular modifications of universal matter and force.« Dass Campbell Leahys Geschichte kannte, dürfte ziemlich wahrscheinlich sein; ein Einfluss Dreßler ebenso unwahrscheinlich. Manche sprechen sogar von einer »antarktischen Trilogie«, bestehend aus Leahys »In Amundsen’s Tent«, Lovecrafts »At the Mountains of Madness« und Campbells »Who Goes There?«

Dangel ist zu seinen Recherche-Ergebnissen zu gratulieren, aber seine Interpretationen wären überzeugender, wenn er sich mehr auf die nüchterne Darstellung von Fakten beschränken würde, anstatt gegen andere Bibliographen und Sammler zu polemisieren. Ich würde mir auch wünschen, dass er in seiner Auswahlbibliographie Dreßlers nicht nur die Erscheinungsorte, sondern auch die Verlagsnamen angeben würde, die nur verstreut im Nachwort zu finden sind.